Spielerisch DDR-Geschichte erfahren

Johanna und Charlotte moderieren das Zeitzeuginnengespräch mit Barbara Sengewald und haben viele Fragen. © Rebecca Robinson

Point Alpha bietet die Möglichkeit, sich die Dimensionen der ehemaligen Grenze vor Augen zu führen. © Annika Schreiter

Viel Spaß beim WorldCafé zum Thema: Was wisst ihr schon über die DDR? © Rebecca Robinson

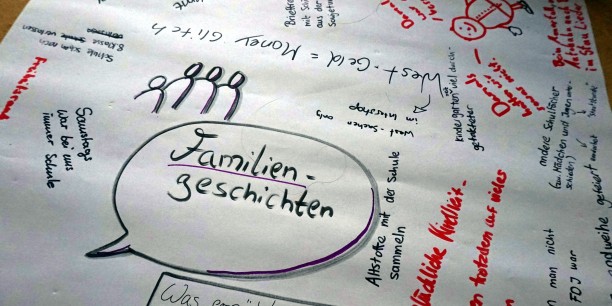

Welche Geschichten erzählt man sich in den Familien über die DDR? © Annika Schreiter

Wie war es in den 80er Jahren in der DDR zur Schule zu gehen? Wie rochen West-Pakete? Und hat man zum Ende der DDR eigentlich gemerkt, dass das System der SED bald in sich zusammenstürzen würde? – Diese und viele weitere Fragen stellten die Oberstufenschüler:innen der Gemeinschaftsschule Wenigenjena in der DDR-Projektwoche der vergangenen Woche.

Mittel- und zugleich Höhepunkt war das Biografie-Spiel „Allersleben“, das im vergangenen Jahr in Kooperation mit dem Institut Spawnpoint entwickelt wurde. Im Spiel schlüpfen die Teilnehmenden in individuelle Rollen von Schüler:innen der Polytechnischen Oberschule im fiktiven Örtchen Allersleben und erleben drei Schuljahre, in denen sich nicht nur ihre Rollen, sondern auch die DDR verändert. Als Mitglieder einer Punk-Band, die zum Schein deutschsprachige Schlager spielt, als ehrgeizige FDJ-Sekretäre, die ihre Mitschüler bespitzeln und verraten, oder als politisch engagierte Mitglieder der Offenen Arbeit konnten sich die Jugendlichen in die 1980er Jahre einfühlen.

Ergänzt wurden die Perspektiven von einem Besuch der Gedenkstätte Point Alpha und durch Gespräche mit einer Zeitzeugin und einem Zeitzeugen: Barbara Sengewald aus Erfurt und Akademiedirektor Dr. Sebastian Kranich berichteten aus ihrem Erwachsenwerden in der DDR und beantworteten viele Fragen. „Selbst Menschen, die gegen die DDR waren, sind so unterschiedlich damit umgegangen“, so ein Fazit einer Schülerin. In einem allerdings waren sich beide Barbara Sengewald und Sebastian Kranich einig: Etwas Gutes können sie der DDR nicht abgewinnen, auch wenn beide eine glückliche Kindheit und Jugend hatten. „Vielleicht waren einzelne Aspekte wie zum Beispiel Polikliniken keine schlechte Idee“, erläuterte Kranich. „Aber dadurch wird der Staat an sich nichts Gutes.“ Und Barbara Sengewald gab den Jugendlichen mit auf den Weg: „Niemand von uns hätte geglaubt, dass 1989 die Mauer fällt. Wenn ihr etwas verändert wollt, dann mischt euch ein, auch wenn es aussichtslos scheint.“

Veröffentlicht am 04. Oktober 2023